第01天 出发地: 杭州 - 西安

杭州 - 西安

青龙寺

早餐:自理 午餐:飞机餐 晚餐:自理

第02天 出发地: 西安

小雁塔

西安博物馆

早餐:含 午餐:乾州食府 晚餐:自理

第03天 出发地: 西安

西安古城墙

华山1914创意文化园

早餐:含 午餐:麻辣空间(西门店) 晚餐:自理

第04天 出发地: 西安

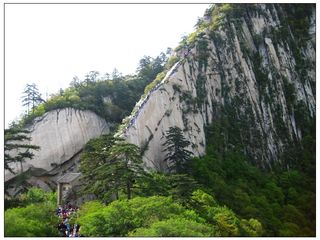

玉泉院

金锁关

青柯坪

千尺幢

早餐:含 午餐:东峰饭店 晚餐:自理

第05天 出发地: 西安

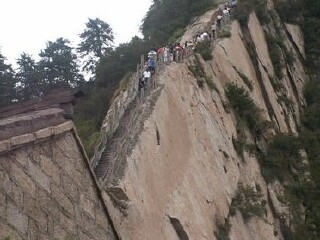

百尺峡

鹞子翻身

老君犁沟

北峰

早餐:含 午餐:五云峰饭店 晚餐:自理

第06天 出发地: 西安

擦耳崖

长空栈道

苍龙岭

南峰

五云峰

早餐:含 午餐:华山风景名胜区-饭店 晚餐:自理

第07天 出发地: 西安

西峰

北峰

华山 - 西安

早餐:含 午餐:华山云台山庄中餐 晚餐:自理

第08天 出发地: 西安 - 杭州

秦始皇帝陵兵马俑博物院

早餐:含 午餐:老西安饭庄 晚餐:自理