第01天 出发地: 南京 - 太原

南京 - 太原

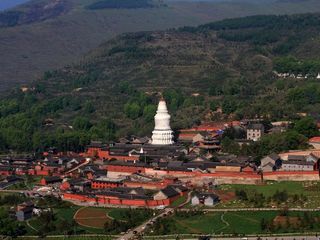

第02天 出发地: 太原 - 五台山延庆寺

太原 - 五台山延庆寺

五爷庙

殊像寺

梵仙山

第03天 出发地: 五台山延庆寺

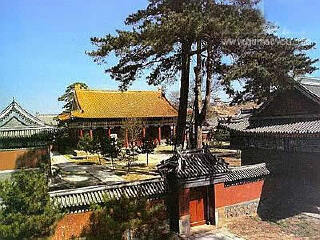

五台山延庆寺

五台山观音洞

第04天 出发地: 五台山延庆寺 - 太原

五台山延庆寺 - 太原

宝华寺

雁门关