第01天 出发地: 深圳 - 波尔多

第02天 出发地: 波尔多

坎康斯广场·梅花广场

拉菲酒庄

早餐: 酒店用餐 午餐 :Liam's Resto 晚餐: 自理

第03天 出发地: 波尔多 - 巴黎

波尔多市立美术馆

波尔多考古学博物馆

波尔多大剧院

波尔多 - 巴黎

第04天 出发地: 巴黎

埃菲尔铁塔

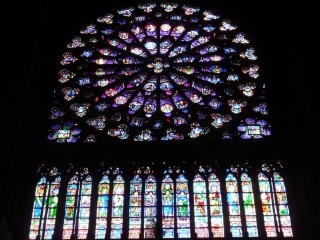

巴黎圣母院

卢浮宫

早餐: 酒店用餐 午餐: Bistrotters 晚餐 :法式甜点

第05天 出发地: 巴黎

香榭丽舍大道

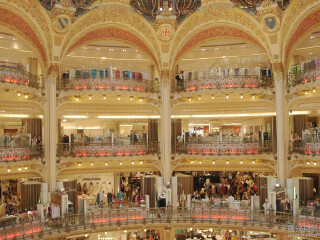

巴黎歌剧院

凡尔赛宫

早餐 :酒店用餐 午餐: Berthillon 晚餐 :自理

第06天 出发地: 巴黎

协和广场

巴士底狱遗址

卢森堡公园

早餐: 酒店用餐 午餐 :Le Cinq 晚餐 :千层酥

第07天 出发地: 巴黎

红磨坊

蓬皮杜国家文化艺术中心

枫丹白露宫

早餐: 酒店用餐 午餐 :Le Violon D'ingres 晚餐 :自理

第08天 出发地: 巴黎

杜伊勒里公园

先贤祠

奥赛博物馆

早餐 :酒店用餐 午餐: Patrick Roger 晚餐 :法式蜗牛

第09天 出发地: 巴黎

雨果纪念馆

爱丽舍宫ElyséePalace

罗丹美术馆

早餐: 酒店用餐 午餐: Le Restaurant 晚餐:自理

第10天 出发地: 巴黎

圣礼拜堂

巴尔扎克纪念馆

巴黎古监狱

早餐: 酒店用餐 午餐: La Petite Rose des Sables 晚餐 :Le Restaurant

第11天 出发地: 巴黎

巴士底广场

波旁宫

巴黎荣军院

早餐 :酒店用餐 午餐 :Le Passage secret 晚餐: 自理

第12天 出发地: 巴黎

巴黎下水道博物馆

巴黎中世纪博物馆

巴黎东京馆

早餐 :酒店用餐 午餐 :Nanolita 晚餐: Frenchie

第13天 出发地: 巴黎

巴黎兑换桥

巴黎迪士尼乐园

早餐 :酒店用餐 午餐: Café Marly 晚餐: FL restaurant

第14天 出发地: 巴黎 - 深圳

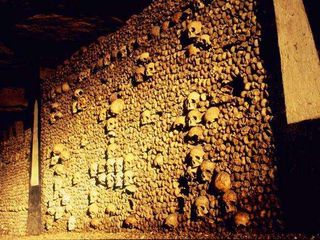

巴黎地下墓穴

巴黎中央市场区

巴黎凡圣城堡

早餐 :酒店用餐 午餐 :Laduree(Royale) 晚餐: 自理

第15天 出发地: 巴黎

吉维尼

早餐: 酒店用餐 午餐: Liam's Resto 晚餐: 自理