第01天 出发地: 郑州 - 焦作

郑州 - 焦作

云台山

早餐:自理 午餐:隆福寨 晚餐:老师傅全驴馆

第02天 出发地: 焦作 - 晋城

焦作 - 晋城

丹河

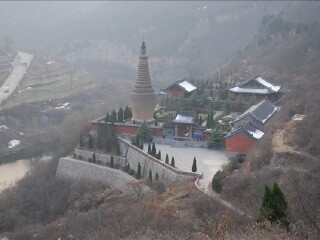

青莲寺

早餐:自理 午餐:水煮三国音乐火锅 晚餐:特色主题火锅

第03天 出发地: 晋城

晋城珏山风景区

早餐:酒店用餐 午餐:景点内自理 晚餐:农家餐馆

第04天 出发地: 晋城 - 陵川县

晋城 - 陵川县

开化寺

王莽岭

早餐:自理 午餐:穆斯林饭庄 晚餐:金恺壹号

第05天 出发地: 陵川县 - 晋城

陵川县 - 晋城

皇城相府

海会寺

早餐:自理 午餐:聚福苑酒家 晚餐:龙泉酒家

第06天 出发地: 晋城 - 太原

晋城 - 太原

晋祠公园

天龙山

早餐:自理 午餐:味知源火锅晋祠店 晚餐:龙源酒楼