第01天 出发地: 北京 - 焦作

北京 - 焦作

早餐:自理 午餐:自理 晚餐:自理

第02天 出发地: 焦作

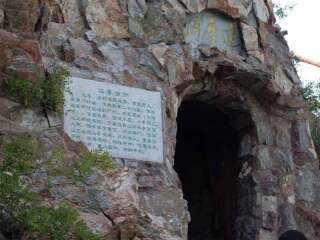

青天河

早餐:酒店用餐 午餐:景点内自理 晚餐:水煮三国音乐火锅

第03天 出发地: 焦作

云台山

早餐:酒店用餐 午餐:景点内自理 晚餐:马记烧鸡店

第04天 出发地: 焦作 - 洛阳

焦作 - 洛阳

黄河小浪底

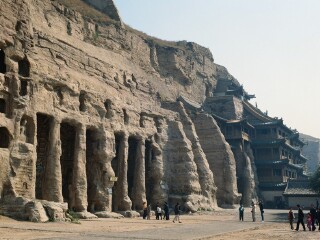

龙门石窟

早餐:自理 午餐:景点内自理 晚餐:龙门饭店

第05天 出发地: 洛阳

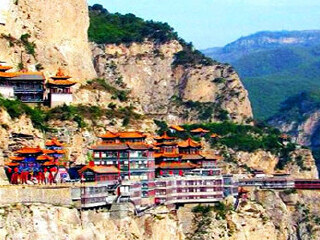

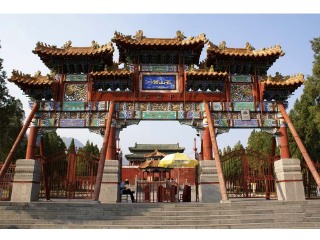

广化寺

白马寺

大福先寺

早餐:酒店用餐 午餐:双龙水席园 晚餐:马杰山牛肉汤馆

第06天 出发地: 洛阳

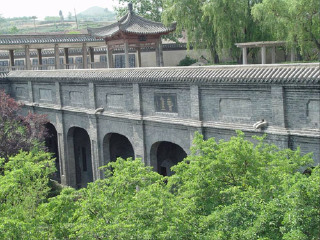

洛阳关林风景区

洛阳古墓博物馆

千唐志斋

早餐:酒店用餐 午餐:申家农庄 晚餐:伊斯兰饭店

第07天 出发地: 洛阳 - 郑州

洛阳 - 郑州

少林寺风景名胜区

嵩山

早餐:自理 午餐:农夫大盘鸡(少室路店) 晚餐:诸葛烤鱼 登封旗舰店

第08天 出发地: 郑州

黄河风景名胜区

早餐:酒店用餐 午餐:景点内自理 晚餐:老黄河饭店

第09天 出发地: 郑州 - 北京

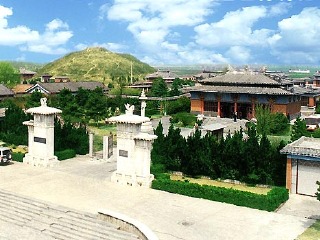

永昭陵

早餐:酒店用餐 午餐:逯家大盘鸡 晚餐:自理