第01天 出发地: 北京 - 大理

北京 - 大理

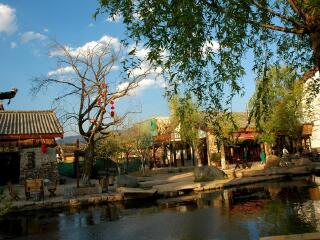

诺邓古镇

早餐:自理 午餐:飞机餐 晚餐:自理

第02天 出发地: 大理

大理古城

崇圣寺三塔

早餐:含 午餐:苍洱春饭店 晚餐:自理

第03天 出发地: 大理

古镇喜洲

海舌生态公园

早餐:含 午餐:四方街食店 晚餐:自理

第04天 出发地: 大理 - 丽江

大理 - 丽江

四方街

早餐:含 午餐:四方街食店 晚餐:自理

第05天 出发地: 丽江

丽江木府

玉泉公园

早餐:含 午餐:腊排骨 晚餐:自理

第06天 出发地: 丽江 - 香格里拉县

丽江 - 香格里拉县

虎跳峡

上虎跳

香格里拉休闲农场

早餐:含 午餐:虎跳峡栈道餐厅 晚餐:自理

第07天 出发地: 香格里拉县

普达措国家森林公园

属都湖

碧塔海

早餐:含 午餐:藏族风味餐厅 晚餐:自理

第08天 出发地: 香格里拉县

束河古镇

九鼎龙潭

三眼井

早餐:含 午餐:四娘纳西小吃屋 晚餐:自理

第09天 出发地: 泸沽湖

泸沽湖

里格岛

早餐:含 午餐:泸沽湖生态石锅鱼 晚餐:自理

第10天 出发地: 云南

格姆女神山

草海

早餐:含 午餐:民族餐 晚餐:自理

第11天 出发地: 云南 - 北京

新华民族村

大理 - 北京

早餐:含 午餐:玖柒餐厅 晚餐:自理