黔山秀水,没有什么能够阻挡,我对前方的向往。无论风雨,我只想看到最美的彩虹,在我还没有尝遍贵州美食之前,我的脚步绝不停留。

第01天 出发地: 武汉 - 黎平县 - 肇兴侗寨

武汉 - 肇兴侗寨

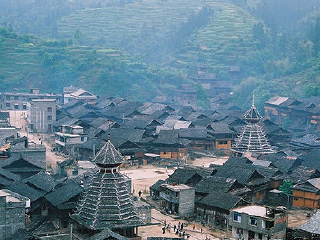

肇兴侗寨

黔桂湘三省交界地区为侗族主要分布区域,黎平县位于贵州东南角,与广西桂林市和湖南怀化接壤。距黎平县城30多公里的肇兴除了具有中心地理条件,加之侗族民俗文化、建筑风格在当地得以集中表现,使其成为侗族的民俗文化中心。 在西方的游客心目中,中国西南地区少数民族地区有两处独特的民族文化和特征异常凸显的旅游资源,那就是云南丽江地区和贵州凯里地区的少数民族风情。当发现神奇的肇兴侗族风情可与丽江媲美时,肇兴一定成为广东居民又一首选旅游目的地。 黔东南作为中国苗、侗少数民族文化的最大汇集地区,它具有独一无二的地位和别具特色的民族风情,而作为我国侗族大规模集居中心,非肇兴莫属;其次,国内规模最大的侗寨鼓楼建筑群落坐落于该地,侗族建筑布局巧妙,花桥、鼓楼、溪流、吊脚楼相间,只要置身其中,必驻足长留。 黎平县地区以山地为主,肇兴侗寨则处于一狭长谷地,侗族建筑密集,形成罕见的布局风格。当地耕种的梯田多沿山势分布,常为云雾缭绕。到了春天,油菜花开时节,景色诱人。

从江县 - 榕江县

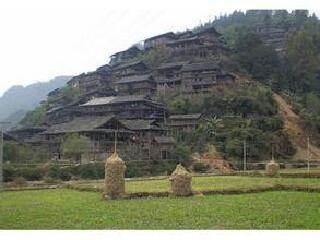

卡寨苗寨

朗洞镇卡寨苗寨依青山古林而居,小河绕寨边而过,寨中干栏式长廊吊脚木 楼民居与谷仓对应,布局合理,错落有致,集中成片,层层叠织,组成一道亮丽的风景线。这里的苗族女子盛装服饰雍容华贵,色彩艳丽,图案变形夸张而又生动精美,有苗族图腾的吉祥物,龙、凤、花鸟、牛等细腻、精致、栩栩如生。这里仍然传承保留着纺织制作服饰的一整套制作工艺流程技术,这也是民间纺织工艺流程展览盛典。妇女发式很奇特,长长的秀发挽在雕花银梳上成S型,层次轮廓分明,与称钩式耳环、洁白肤色的脸、生动的大眼映衬相配,组成一幅精美的风情画,男性蓄春秋战国古典发式。特别是这里的芦笙舞,音乐曲调优雅空灵,柔中有刚,男性舞姿稳健刚劲,女性舞姿柔美典雅,有东方芭蕾舞之美。这里的风情很别致,男女恋爱习俗“火塘对歌”声腔如缠绵细语,一般二人以上女声与二人以上男声对唱,悦耳的和声自然和谐,也是民间音乐中少有的和声音乐种类。他们这里的苗家人仍然过着古老传统的民间节日。“苗年”、“吃新节”,特别是充满浪漫色彩和情调的农历“六月六花坡游方对歌情人节”更是神秘诱人,丰富的节日内容和多彩多姿的节日形式 使这里厚重的文化底蕴大放光彩。

榕江县 - 荔波县

大七孔

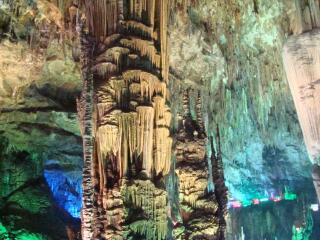

大七孔位于贵州荔波景区,得名于景区大七孔石桥。距小七孔景区仅三公里,离县城二十五公里,离瑶山民俗寨五公里,与小七孔、瑶山形成三角区,又在王蒙场坝西侧,旅游经济开发价值极高。风景名胜大七孔风景区是以原始森林、峡谷、伏流、地下湖为特色的景区。主要景点有大七孔桥、梦潭、恐怖峡、天生桥、妖风洞、地莪峡、大树岩、地莪宫、水神河、二层河、笑天河、龙头山、清水塘等。景观神奇、气势磅礴,是大七孔风景区的显著个性。尤其是妖风洞、恐怖峡、地莪宫等景点,极富惊险性、神秘性、奇特性。最佳旅游时间大七孔地处贵州贵阳,属亚热带湿润温和型气候,夏无酷暑,冬无严寒,阳光充足,雨水充沛。空气不干燥,四季无风沙,年平均气温在15.3℃左右,四季皆宜旅游。

小七孔

小七孔指的是一座七孔桥,它在古代是贵州和广西的交界处,走过小七孔桥,你便脚踏两省了。风景名胜小七孔的景点都是沿山路分布的,最好的游览方法便是坐着当地农民赶着的驴车漫步其中。漫步当地的一个著名的景点--水上森林。大大小小的灌木均匀地分布在一条湍急的河流上,让人惊奇的是这些灌木的根长年被这些河水冲刷着,而枝干却异常的茂盛,并散发着幽幽的绿色,远远地看上去有就像一幅中国水墨画。穿梭其中,躲闪着高高低低的枝叶,以个把枝干当作拐杖,偶尔会摔上一跤,弄得浑身透湿,而心里却是轻松快乐的。 小七孔有一奇景--鸳鸯湖,鸳鸯湖湖水如油,碧绿而凝重。因湖中有两棵并排参天的大树而得名,这两颗大树半截在水中,枝叶则在上方交握,雌树纤巧秀丽,雄树则两三人才能环抱过来,雄壮挺拔。

贵定县 - 安顺

黄果树大瀑布景区

黄果树瀑布,位于中国贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县,是珠江水系打邦河的支流白水河九级瀑布群中规模最大的一级瀑布,因当地一种常见的植物“黄果树”而得名。黄果树瀑布属喀斯特地貌中的侵蚀裂典型瀑布。1999年被大世界吉尼斯总部评为世界上最大的瀑布群,列入世界吉尼斯记录。风景名胜黄果树瀑布群是由18个风韵各异的大小瀑布组成,其中以黄果树大瀑布最为优美壮观,故统称为黄果树瀑布群。由于黄果树瀑布群的各瀑布不仅风韵各具特色,造型十分优美,堪称世界上最典型、最壮观的喀斯特瀑布群,而且在其周围还发育着许多喀斯特溶洞,洞内发育各种喀斯特洞穴地貌,形成著名的贵州地下世界,具有极大的旅游观光价值,故国务院已批准将黄果树瀑布群列为全国第一批重点风景名胜开发区域。

甲秀楼

著名古楼阁甲秀楼矗立在贵阳南明河中的万鳌矾石上(这块石头酷似传说中的巨鳌),明万历年间(1573—1620)巡抚江东之于此筑堤联结南岸,并建一楼以培风水,名曰“甲秀”,取“科甲挺秀”之意。天启元年(1621年)焚毁,总督朱燮元重建,更名来凤阁。复毁。清康熙二十八年(1689年)巡抚田雯重建,仍用旧名。有浮玉桥衔接两岸。从古到今该楼经历了六次大规模的修茸。历经四百年的风吹雨打而仍旧矗立不倒,是贵阳历史的见证,是贵阳文化发展史上的标志。 甲秀楼是三层三檐四角攒尖顶阁楼,这种构造在中国古建筑史上都是独一无二的。楼高约20米,绿瓦红楹,飞甍翘角,12根石柱托檐,护以白色雕塑花石栏杆,翘然挺立,烟窗水屿,如在画中。登楼远眺,四周景致,历历在目。浮玉桥如白龙卧波,全长90余米,穿过楼下,贯通两岸。桥上有涵碧亭,亭的石柱上刻有清代贵阳汪知府的联语:“水从碧玉环中出, 人在青莲瓣里行”。 桥下有涵碧潭、水月台,桥南有翠微阁,遥相呼应。 历代骚人墨客对甲秀楼题咏甚多,其中清人刘玉山所撰206字长联脍炙人中,此联比号称天下第一联的昆明大观楼长联还多26字。它概括了山城贵阳的地理形势及历史变迁。

贵阳 - 武汉